歯周病治療|伊勢崎市にある歯科・歯医者【ヒロ・デンタルクリニック】

歯周病治療

perio

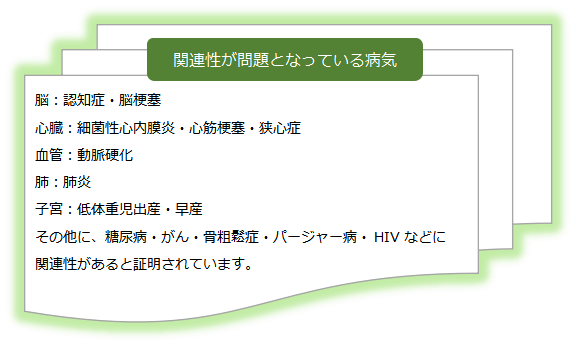

なぜ歯周病が怖いのか

全身の病気への影響が高い事をご存知ですか?

歯の少ない人ほど、医療費が高いという相関関係があることが、色々な行政の調査で判っています。

歯は食べ物が始めて出会う「消化器」であるだけに、歯を失うと、からだ全体に及ぼす影響が高いのです。

さらに、歯周病が全身のさまざまな病気に関わっていることがわかってきています。

ex.)よく噛まずに飲み込むことで胃への負担が大きくなるなど

歯周病菌が全身の病気を引き起こす理由は、歯肉にある豊富な毛細血管にあります。

歯周病原因菌が歯肉組織まで侵入してくると、豊富な血管に入り込み、血液を介入して全身にまでまわります。

その結果、身体の各部にまで、病気を発症させることになるのです。

平成17年の財団法人8020推進財団調査によると、日本で歯を失う最大の原因は、歯周病という結果がでています。

また、20歳代までは歯を失う原因のトップがむし歯だったものが、30歳を過ぎたころから、歯周病に取って代わります。

現在、日本では30歳代の約8割が歯周病にかかっていると言われ、「35歳以上の約70%が、むし歯ではなく、歯周病が原因で歯を失っている」と報告されています。

50歳代を境に急速に自分の歯が失われていることがわかっています。

実はこの要因として、歯周病が大きく関与しています。

加齢とともに減少するものの55歳を変曲点として、現象が強まる傾向があり、この要因を分析したところ、50歳後半から重度の歯周病患者の割合が大きくなっているという結果が判っています。

つまり歯を失いたくなければ「歯周病」を予防すれば、最悪の事態を回避することができると言っても過言ではないのです。

なぜ定期健診・歯周病予防が必要なのか?

歯周病とは

歯周病は歯の表面につくプラーク(食べかすや細菌)によっておこる、「歯の周りの病気」です。

歯肉の炎症による出血、腫れを特徴とする歯肉炎と、歯を支えている歯槽骨が破壊される歯周炎の分けられます。

世間一般で言われている歯槽膿漏は、成人性歯周炎をいいます。

歯肉炎

歯肉片縁に付着したプラークにより、歯肉に炎症が起こった状態です。

初期治療で完全に治癒します。放置すると、歯周炎に発展してしまいます。

成人性歯周炎

もっとも多いタイプの歯周炎で、30代から始まり比較的ゆっくりと進行します。

初期にはほとんど症状がなく、ブラッシング時に出血がある程度ですが、放置するとひどい場合には、歯が抜け落ちてしまうこともあります。

若年性歯周炎

10代から20代前半の若年者におこる歯周炎です。

35~44歳の人ではおよそ85%、45~54歳では90%の人が歯周病にかかっています。

つまり、ほとんどの大人が程度の差はあっても歯周病にかかっているといっても過言ではありません。

歯周病は、歯を失う大きな原因のひとつ

歯を失う原因の1位は虫歯ですが、歯周病は虫歯の次に歯を失う原因となっています。

特に40歳あたりからは、歯周病の比率が高くなっているのが現状です。

歯周病の進行状態

①健康な歯肉には、ステップリング(みかんの皮のような状態)がみられます。

②歯の付け根の表面に、プラークがたまり歯の周囲や歯と歯の間の歯肉に炎症が起こります。

ブラッシングした時や固いものを食べた時に出血することがあります。

これくらいではまだ痛みはありません。

③プラークが歯石(しせき)になり、歯石は大きくなって歯根膜が溶けて歯肉溝のなかにも広がっていきます。

歯肉溝はだんだん深くなり、歯肉の弾力性がなくなって歯周ポケットと呼ばれる空間ができてきます。

炎症も進み、歯槽骨の破壊も始まります。

④症状が進むと歯周ポケットがさらに深くなり、歯槽骨がほとんど破壊され、歯がぐらつき歯の根も見えてきます。

出血や口臭も強くなり、常時ウミが出てくるようになります。その状態を一般的に歯槽膿漏(しそうのうろう)といいます。

歯周ポケット検査

歯周病の診査を始るのに一番最初に行うのが歯周ポケット検査です。

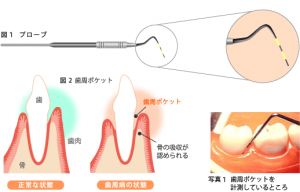

これは下の写真(図1)にあるプローブという器具を用いて行います。

プローブを歯周ポケット(図2:歯と歯肉の間に存在する溝のこと)に入れ(写真1)、その深さをミリ単位で測定します。

© 2025 ヒロ・デンタルクリニック All rights reserved.